五拾年代,廟街很陋、很貧、很擠,但有一股非常獨特的生活文化。

我家住在雞記樓上,十多伙一共三十多人,在拉板間房床位甚至床下底。沒有廁所,沒有風扇,更不用說電話和電視了。

還好有架公眾麗的呼聲,奇怪我們並不覺得擠迫,反覺很熱鬧,很開心。

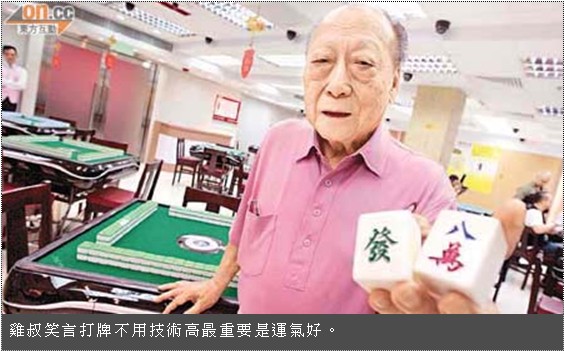

師奶們嘈交,大講大笑,打麻雀不愁無腳,但老公回家前就得收拾了。

在家吃麵包皮,煲糖水;去餐室,吃滾水蛋和牛奶麥皮,還有街邊的燒豬骨花生粥,很滋味。普慶戲院睇大戲,芳艷芬、新馬仔、任姐是我們的偶像。

睇影片廣智戲院最平,還有光明戲院。油麻地飲茶一定好,最大眾化。還有得如,龍鳳戲院……

擔水上四樓洗太平地大家最忙,床板的木虱逐隻捉。夜市廟街最好玩:有卜卦算命,有賣武,有街頭諧劇,賣甘草杬、陳皮梅,還有口水佬賣百利髮乳,香港之夜頭腊花。兩三毛可以幫襯涼粉檔,一毛子可以剪牛雜,南乳花生和甜酸木瓜。

雞記麻雀天九最好生意,坐無虛席,輸光了明天再來過。

鴉打街華燈初下,很多人來人往。

女的是主角,吸引男主角的來臨。

阿姑們穿紅著綠窄腰花衫,輕倚牆角,輕吸香煙,噴向來人,就這樣的找她們的生活。

日間一樓多鳳,門開門關,阿姑笑口常開,很闊佬,常常請我們細路吃東西,似乎生活得很好,笑中有淚。

又有誰知當阿姑收工睡覺時,另一班人又要開始每日的工作了。

天未光果欄便人來木頭車往,勞苦的大佬抬上抬落重重的生果箱,把手臂弄得大大隻。老板的算盤打個不停,新填地果欄就這樣開了油麻地的一天。

上海街是袋裡有一點錢的購物區,就像一個大的百貨商場,各式各樣的鋪店:有李家園的百貨店;有文具兼紙札紮店;有什麼都有的山貨店:有令人看很眼花的疋頭店;有涼(茶)店王老吉、五花茶還有廿四味;有紅光滿鋪的結婚被服店;有生果店;有茶樓和餐室;有涼果店;有鞋店;有鐘錶金銀首飾店;當然還有當鋪,大大個押字高高在上,老板像縣老爺在等待有當的上等人家來;還有我最喜歡的熱帶魚店。

五拾年過去了,我一點也沒有忘記油麻地廟街,還是我常去的地方,找尋遺留下來的點點痕蹟,但我只能把從前的記憶影像套進眼前的景物。

有時把腳步停下來,關閉視覺,好待腦子能再次浮現那時的一切;好待自己能看到我曾熟識的破舊樓宇,擺檔的阿叔阿嬸;好待我再踏上破舊的木樓梯,咯咯作響;好待我再見到同屋的童伴,每家人的師奶,甚至很惡的包租婆;好待我再能與他們一起,在冷巷聽鄧寄塵諧劇,李我的天空小說,方榮的濟公和每星期一次的大戲直播。

朱興華(1935)我在廟街的日子1999 水墨設色紙本180 x 96厘米

香港藝術館藏品